严元章藏书0216

《三民主义》San Min Chu I

孙中山先生关于《三民主义》中民族主义和民权主义的讲稿,特别是第一部分(民族主义)的最后六讲和第二部分(民权主义)的第一讲。作者详细论述了中国所面临的三大危机:列强的政治压迫、经济支配以及人口增长停滞,并强调挽救危机的根本在于恢复和振兴民族精神,实现民族团结。在民权主义的开篇,他回顾了人类历史的演进,将人类斗争分为与野兽、与自然、人与人、以及人民与君主四个阶段,借此证明民主潮流的必然性,并批判了争夺帝王权力的旧有历史模式,指出人民主权才是终结内乱的唯一出路。此外,文件中还包含翻译者对原著翻译难点、术语选择以及增补内容的说明。

一、著作概览与背景

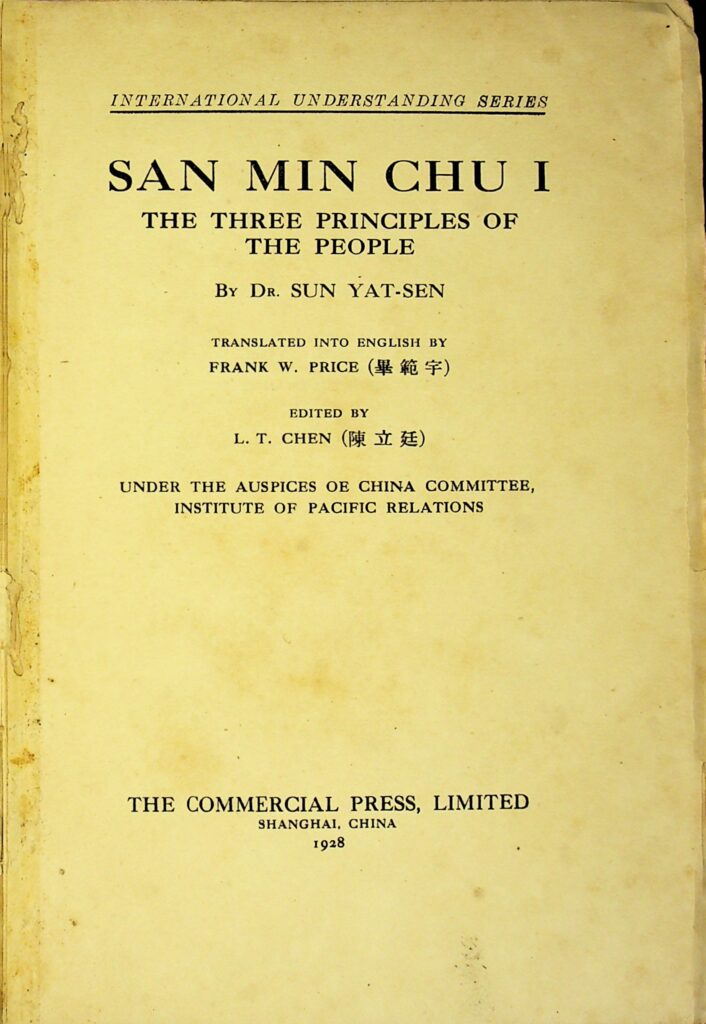

《三民主义》由孙中山博士撰写,毕范宇(Frank W. Price)翻译,陈立廷(L.T. Chen)编辑,于1928年出版。这部著作被列为“国际理解系列”的一部分,旨在增进海外对推动中国前进的伟大力量的理解。

孙中山先生认为,三民主义是救国之纲领,其定义为提升中国在国际事务、政府和经济生活中的地位,以求国家永久生存的原则。他提到,在撰写此书之前,他已出版了《建国方略》的前三卷,而《三民主义》是为了完成《建国之本》这部更大的系列著作。

该书原稿曾在1922年陈炯明叛变时被焚毁。因此,现在流传的文本主要来源于孙中山先生在国民党重组期间,为同志们进行宣传所需而发表的每周一次的即席演讲的速记记录。

二、第一部:民族主义(The Principle of Nationalism)

孙中山先生指出,民族主义在中国的语境下,等同于“国族之义”(the doctrine

of the state)。他强调,由于中国人民只忠诚于家庭和宗族,缺乏民族精神,形同一盘散沙。

第一讲:民族主义的含义与危机

- 核心内容: 阐述了民族(Nation/Race)与国家(State)的区别。民族是自然力量(血缘、语言、生活方式、宗教、习俗)发展形成的,而国家是武力(the way of might)发展形成的。

- 民族危机: 尽管中华民族拥有四万万人口和最悠久的文化,但缺乏民族精神,处于国际地位的最低点。同时,作者对比了英、日、俄、美等国在过去一个世纪人口的快速增长(例如美国增长了1000%)。孙先生警告,如果中国人口不增反减,加上外国的政治经济压力,中国可能面临亡国灭种的悲剧。他强烈反对马尔萨斯(Malthus)的人口论毒素。

第二讲:政治与经济的宰制

- 核心内容: 分析了中国面临的三种生存压力:自然选择、政治压迫和经济压迫。政治压迫导致中国领土持续丧失(如朝鲜、台湾、缅甸、安南、威海卫等地)。

- “次殖民地”(Hypo-colony)概念: 孙先生认为,中国所受到的经济压力,比安南或朝鲜这些完全的殖民地更加严重,因此称中国为“次殖民地”(hypo-colony)。

- 经济剥削的惊人损失: 中国每年因外国经济宰制而损失达1,200,000,000元(十二万万)。这些损失来自六个方面:外国货品入侵(5亿元)、外国纸币与银行利润(约1亿元)、货运费(高达1亿元)、租界税收/地租/地价(4至5亿元)、外国特权商业利润(1亿元)、以及投机业务。他指出,这种经济控制比数百万军队更具致命性。

第三讲:民族精神的丧失

- 核心内容: 探讨了中国民族精神丧失的原因:被异族征服。历史上,由于满清统治者的狡猾手段,特别是乾隆时期对历史的修改和禁毁书籍,文学阶层的民族意识逐渐被压制。

- 秘密社团的贡献: 民族精神被明朝遗老巧妙地藏匿在社会底层(如洪门等秘密社团)并通过口头传承保留下来。

- 世界主义的危险: 孙先生指出,中国古代的世界大同思想(Cosmopolitanism)使其在面对征服时失去抵抗力。他警告,现代西方强权宣传的世界主义,实则是帝国主义的伪装,对于弱势民族而言,必须先复兴民族主义,才能谈世界主义。

第四讲:世界潮流与中国使命

- 核心内容: 欧洲列强之间的战争本质上是帝国主义之间的冲突。美国威尔逊总统提出的“民族自决”原则在战后遭到背弃,引发了被压迫民族的新觉醒。

- 俄国革命的意义: 俄国(斯拉夫民族)觉醒后,反对帝国主义和资本主义,谴责白人的侵略行为,选择与亚洲弱小民族联合,共同反对暴虐种族(2.5亿人)对世界多数人口(12.5亿人)的压迫。

- 中国文化与西方文明: 中国的古代政治哲学(如“天下为公”和《大学》中的“格物致知、修身治国平天下”)优于西方。西方文明的优越性仅限于物质科学,这一进步仅有两百年的历史。中国应该学习西方所缺少的——科学。

第五讲:复兴民族主义的方法

- 核心内容: 要复兴民族主义,必须做到两个基本点:知(觉醒)和合(团结)。

- 觉醒: 认清三大灾祸(政治、经济、人口增长)迫在眉睫,意识到国家处于危急存亡的境地。

- 团结: 利用中国社会中根深蒂固的家庭与宗族忠诚作为基础。通过将四百个左右的宗族(Clan)组织起来,并由这些小的团结团体扩展到大团体,最终形成一个强大的民族联合体。

- 抵抗方式: 积极方面是唤醒民族精神并求得民权民生问题的解决;消极方面是借鉴印度甘地的“不合作政策”(noncooperation),拒绝为外国人工作、拒绝使用外国产品,切断与外国的经济关系。

第六讲:恢复国地位的途径

- 核心内容: 恢复国地位必须从三个方面入手:

- 恢复固有道德: 忠孝、仁爱、信义、和平。他强调,忠诚并非针对君主,而应针对国家与人民。和平是中国独特的优良品德。

- 恢复固有知识: 尤其是古代深奥的政治哲学,如《大学》中由内而外、修身齐家治国平天下的学问。同时,要注重个人品德和修养,以改变外国人对中国人野蛮的印象。

- 恢复固有能力: 中国古代的发明创造(如指南针、印刷术、瓷器、火药、丝绸、吊桥等)证明了中华民族卓越的能力。

- 学习西方: 学习西方长处时,必须“截流而击其导”,直接学习最先进的科学技术,如电力而非蒸汽动力,实现弯道超车。

- 中国的世界责任: 中国强大后,必须奉行“济弱扶倾”的崇高政策,反对帝国主义,实现世界的平等与博爱。

三、第二部:民权主义(The Principle of Democracy)

第一讲:民权思想的历史渊源

- 核心内容: 定义“民权”是人民对国家事务的管理权。人类的生存活动围绕着“保护”和“养活”两个基本需求。

- 历史进程: 人类经历了四个时代:

- 洪荒时代: 人与兽的斗争,依赖体力和兽力。

- 神权时代: 人与自然的斗争(水火风雷等灾害),依赖神权。

- 君权时代: 人与人的斗争,依赖专制武力。

- 民权时代: 人民与国王的斗争,即民主时代。

- 民主的必然性: 尽管民主在现代西方实践中经历了挫折(如英国克伦威尔革命和法国大革命的反复),但民主是不可逆转的世界潮流。

- 反驳“自然权利”说: 驳斥了卢梭(Rousseau)的“天赋民权”学说,认为理论产生于事实,而非事实源于理论。

- 民主在中国的意义: 强调在中国实行民主是为了顺应世界潮流,更是为了减少内战。中国历史上无数的王朝更迭和权力争夺(如太平天国失败、陈炯明叛乱)都是源于争做皇帝的野心。建立共和国,以四万万人民为君主,是制止权力争夺的唯一办法。